Un parent hébergé au domicile d’un enfant permet, sous conditions, de bénéficier d’une déduction fiscale dont le montant varie selon la situation. Le fisc distingue l’aide alimentaire obligatoire de l’aide facultative, chacune répondant à des critères précis et parfois méconnus. Le Code général des impôts impose de justifier chaque dépense, alors que la notion de besoin réel du parent reste soumise à une appréciation parfois stricte de l’administration. Certaines sommes versées peuvent être rejetées en cas de défaut de preuve ou de lien familial insuffisamment direct.

Pourquoi les aides fiscales aux proches aidants sont essentielles aujourd’hui

Le vieillissement démographique n’est plus un concept abstrait : il bouleverse les réalités de millions de familles, transformant la solidarité en obligation sociale. Tandis que les personnes âgées dépendantes sont toujours plus nombreuses, les proches aidants multiplient les démarches pour ne pas laisser leurs parents ou grands-parents dans la difficulté. Pour reconnaître ce rôle silencieux mais fondamental, l’État permet la déduction de l’aide aux parents du revenu imposable, dans des conditions précises qui ne laissent aucune place au hasard.

L’obligation alimentaire s’ancre dans une logique simple : chacun reste responsable de ses ascendants s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins. Verser une pension alimentaire à un parent ouvre donc une déduction fiscale, sous réserve d’en attester la réalité et le besoin du bénéficiaire. Et si la personne accueillie est invalide ou âgée de plus de 75 ans, cela peut permettre d’obtenir une part fiscale supplémentaire ou un abattement spécifique.

L’aide peut prendre plusieurs formes : embaucher un salarié au domicile du parent donne accès à un crédit d’impôt, permettant d’atténuer la charge financière des aidants. Mais là encore, chaque démarche requiert rigueur et transparence.

Voici les différents dispositifs auxquels les familles peuvent prétendre :

- La déduction d’une pension alimentaire versée à un parent nécessite des justificatifs détaillés à toutes les étapes.

- L’accueil d’un ascendant à domicile, selon des critères stricts, donne droit à un abattement annuel fixé à l’avance.

- L’emploi d’un salarié chez le parent peut ouvrir la porte à un crédit d’impôt spécifique.

Ce système ne se contente pas d’offrir des avantages fiscaux. Il reconnaît le rôle des proches aidants, maillons souvent invisibles de la solidarité intergénérationnelle.

Quelles sont les principales déductions fiscales possibles quand on soutient un parent âgé ?

Alléger ses impôts en épaulant ses ascendants, cela passe par plusieurs leviers, chacun soumis à son propre mode d’emploi. La méthode la plus courante reste la pension alimentaire, accordée à un parent dans le besoin. Cette aide, qui s’appuie sur la notion d’obligation alimentaire, est déductible du revenu. Deux options sont alors possibles : il est envisageable de déduire les dépenses réelles, à condition de produire toutes les preuves, ou de choisir un abattement forfaitaire de 3 968 € par an, à condition que le parent soit hébergé chez vous et ait des ressources limitées. Dans ce dernier cas, la cohabitation vaut justification.

Différentes alternatives existent selon le type de soutien apporté :

- Pension alimentaire : déduction des dépenses réelles, ou bien application du forfait si le parent vit chez l’aidant.

- Hébergement en EHPAD : les montants déboursés pour la prise en charge d’un parent dans un établissement spécialisé peuvent également être déduits, sous réserve que sa situation financière le justifie.

- Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile : il est possible de récupérer la moitié des sommes engagées, dans la limite des plafonds réglementaires.

Il existe également des options plus ciblées : la mise à disposition gratuite d’un logement familial, l’octroi temporaire de l’usufruit ou de la pleine propriété, voire la possibilité de déduire un loyer non encaissé si le parent bénéficie de l’occupation sans frais. Dans tous les cas, la justification des montants engagés est incontournable : le fisc veille à la cohérence des aides et à leur adéquation à la situation des familles.

Même l’aide apportée à un parent vivant hors de France peut, sous réserve de justificatifs traduits, ouvrir droit à déduction. Mais attention, le fisc ne considère ni les dépenses de déplacement, ni l’aide fournie à une personne sans lien familial direct. Il s’agit donc de choisir, avec attention, la formule adaptée à chaque cas familial.

Conditions à remplir : qui peut bénéficier de ces dispositifs et sous quelles modalités ?

Le dispositif de déduction de l’aide aux parents s’enracine dans l’obligation alimentaire issu du code civil. Il ne s’adresse qu’aux liens familiaux directs : enfants envers parents et grands-parents, réciproquement, ou personnes légalement tenues à ce devoir. Aucun élargissement possible à d’autres proches, même proches de cœur mais non de droit.

La condition préalable : l’ascendant doit être dans le besoin, autrement dit ses revenus ne doivent pas dépasser un certain seuil. Pour l’année 2024, cette limite correspond à un plafond de 12 362 € annuels pour une personne seule. Un parent disposant d’un patrimoine conséquent ou de revenus suffisants n’ouvre pas droit au mécanisme.

Pour prétendre à ces avantages, il est nécessaire de satisfaire à divers critères précis :

- Le montant de l’aide doit être proportionné à la situation du parent ; toute exagération au regard des ressources de l’aidant est scrutée.

- Si l’ascendant est hébergé à domicile, la déduction forfaitaire de 3 968 € s’applique uniquement en cas de cohabitation attestée et de faibles sources de revenus.

- Pour le crédit d’impôt lié à l’emploi à domicile, il faut prouver l’embauche d’un salarié pour un ascendant dépendant, avec les documents adéquats.

Mieux vaut constituer un dossier irréprochable : extraits bancaires, attestations, actes juridiques pour un logement mis à disposition, etc. L’administration ne laisse rien au hasard. Les plafonds sont rigoureux et dépassés, le surplus ne sera pas retenu lors de l’examen fiscal.

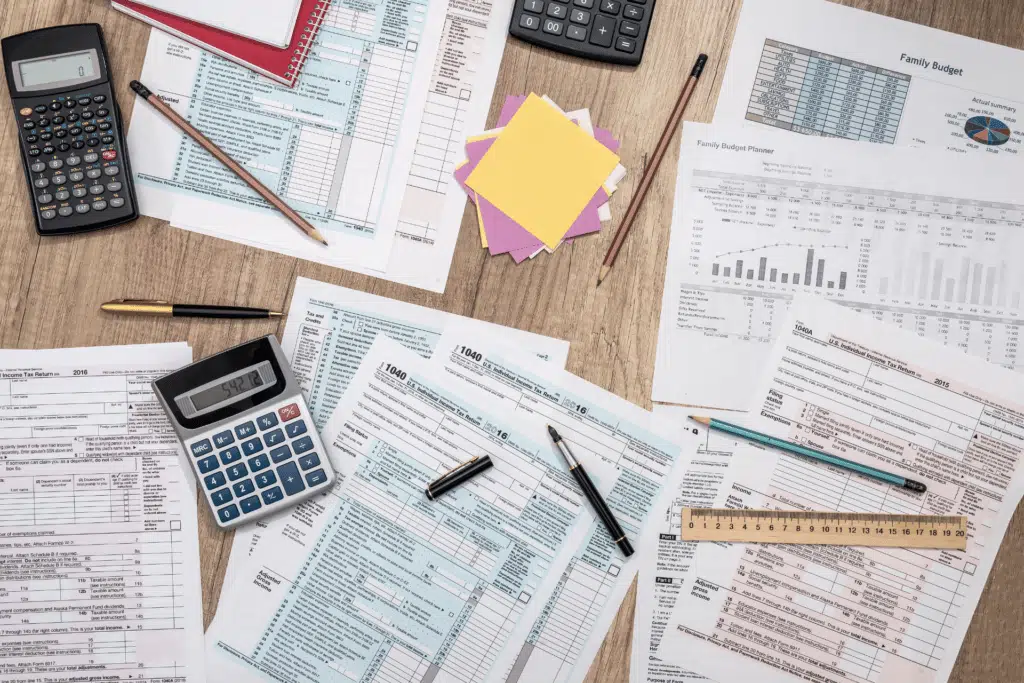

Les démarches concrètes pour déclarer et optimiser son aide aux parents

Pour chaque pension alimentaire versée, il convient de mentionner la somme dans le formulaire 2042 à la bonne case (6GU pour un enfant majeur, 6EL ou 6GU pour un ascendant). Une méthode : garder systématiquement la preuve de chaque versement, qu’il s’agisse de virements, chèques ou attestations de paiement. L’administration accorde plus de crédit à une trace bancaire qu’à un versement en espèces, plus difficile à justifier en cas de contrôle.

Le plafond de déduction atteint 6 794 € pour un enfant majeur célibataire, et grimpe à 13 588 € s’il s’agit d’un enfant marié, pacsé ou avec famille. Pour l’accueil d’un ascendant sans ressources, la somme forfaitaire, 3 968 €, s’applique d’office. Si les montants déboursés dépassent ce forfait, il faudra détailler chaque dépense (soutien matériel, frais médicaux, hébergement) et fournir l’ensemble des pièces justificatives demandées.

Quelques préconisations pour éviter tout écueil :

- N’inscrivez que les sommes réellement payées, évitez d’arrondir ou de gonfler les chiffres.

- Conservez scrupuleusement les justificatifs pour chaque dépense : virements, factures, attestations.

- Pour les aides versées à un établissement (Ehpad, maison de retraite), il est indispensable d’avoir les factures acquittées à disposition.

Le parent ou l’enfant majeur qui reçoit la pension doit, pour sa part, la mentionner sur sa déclaration de revenus. L’administration fiscale croise systématiquement les deux déclarations ; la moindre incohérence déclenche une vérification. Si l’aide prend la forme de l’emploi d’un salarié chez le parent, les contrats de travail et attestations affiliées doivent être joints. En respectant la procédure scrupuleusement, on limite les mauvaises surprises et on préserve la confiance. S’agissant des liens familiaux, la clarté et la rigueur font toute la différence.